利用國際疫情數據的統計規律來解讀中國數據合理性

王惠文 劉正閆 ?? 2020年05月20日

Covid-19疫情在全球迅速蔓延以來,國際上一些政客因為本國的抗疫失敗而操縱輿論和無端指責中國,其中就有人宣稱中國的累計確診人數、病亡人數以及病亡率都應該遠大于目前統計報道的數據。為此本文提出:應該從國際數據的統計分析出發,探討影響抗疫成效的主要因素,并從世界主要國家數據所反映出來的一般規律,來論證中國統計數據的合理性。

數據的選取和疫情“拐點”的定義方法

人們通常認為,一個國家的經濟越發達、醫療資源越充裕,就會更有能力應對疫情,從而降低疫情引發的死亡率。然而從國際抗疫斗爭的實際情況來看卻并非如此,一些醫療條件十分優越的西方國家,其病亡率卻位列全球最高。實際上,由于COVID-9疫情的傳染性非常強,有效防控的窗口期很短,所以一旦拖延了寶貴的防控時機,這些國家的醫療資源就會很快告罄。本文選取了15個在5月初已經基本達到疫情拐點的重點國家數據進行分析,研究結論表明:各個國家的累計確診人數和病亡率,是與其達到疫情拐點所需要的時間是強相關的。舉例而言,在本文選取的15個已經達到疫情拐點的國家中,意大利、法國、西班牙等國由于防控策略不當,嚴重拖延了到達拐點的時間,從而造成很高的疫情峰值和不堪重負的醫療救治壓力。因而,即便它們現有的醫療資源十分優越,但是也沒能避免醫療系統被擊穿,從而造成嚴重的病亡狀況。

在此次全球的抗疫過程中,人們普遍都在關心的一個問題是:疫情的拐點時刻何時會到來,因為拐點就意味著整個抗疫形勢的轉折點。然而目前看來,在醫學統計學和流行病學中并沒有關于“拐點”的明確定義,各國政府部門和研究人員所使用的指標也不盡相同,其中包括:新增確診人數、累計確診人數、死亡人數、重癥病例數、ICU床位數等等。而筆者認為,觀察疫情拐點最簡單和合理的指標是“現有確診人數”,因為一個地區現有確診人數的下降,意味著整體的傳染基數人群開始減少,疫情進入收斂階段;而且至此之后,醫療資源壓力會明顯緩解,全社會也可以開始考慮為恢復生產生活秩序做出規劃。因此,本文將現有確診人數達到峰值的時刻稱為疫情的“拐點時刻”,把到達到峰值所需要的時間稱為“拐點周期”。相關概念的具體定義如下所示:

截止當前,由于許多國家的疫情還處于持續上升階段,其數據還沒有達到比較穩定的狀態,還很難判斷其疫情防控成效的基本狀況,所以本文選擇了15個已基本達到或越過疫情拐點的、比較有代表性的國家作為樣本點進行分析,其中包括:英國、法國、意大利、西班牙、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、土耳其、奧地利、伊朗、日本、韓國、泰國以及中國。

由于目前各國的疫情發展階段不同,直接比較它們當前的數據是不合理的。為此,本文統一采用峰值時刻的數據進行國際比較,其中包括:疫情峰值、拐點周期、峰值時刻的累計確診人數,以及峰值時刻的病亡率等。論文研究指出:此次COVID-19疫情的防控效果主要與各國防控策略的有效性是極其相關的,具體反映在統計指標上,就是該國達到拐點所需要的時間(簡稱:拐點周期)。也就是說,一個國家或地區的拐點周期越長,其累計確診人數和病亡人數就會越多,而且其病亡率也會越大。下面,我們就將從這15個國家的實際數據出發進行分析,并重點觀察中國統計數據在其中的基本狀態。

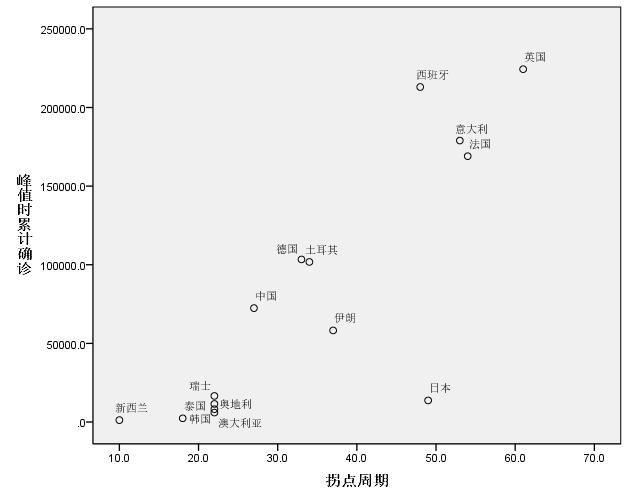

累計確診人數與拐點周期之間的關系

我們首先分析和比較了15個國家的拐點周期與峰值時累計確診人數這兩個變量之間的關系,它們的Pearson相關系數很高,達到0.835。而且從圖2可以明顯看出,除日本的拐點周期較長、但峰值時累計確診人數很少之外,其他所有國家的數據基本都在對角線上;如果刪除日本的數據,拐點周期與累計確診人數的Pearson相關系數可以高達0.949。

圖1:拐點周期與峰值時累計確診人數之間的關系

從圖1中可以看出,英國、意大利、法國、西班牙這4個國家的拐點周期最長,同時在峰值時期的累計確診人數也最多。由此可見,這些國家正是由于防控策略遲遲不到位,疫情蔓延態勢拖延的時間過長,才造成本國超大規模的累計確診人數。

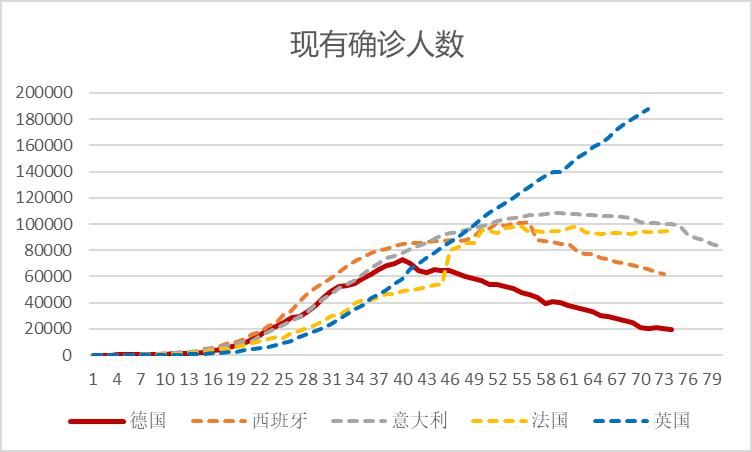

圖2:歐洲五國的現存確診人數的時間序列數據比較

將英國、法國、意大利、西班牙的現存確診人數的時間序列數據與德國進行對比,在圖2中可以看出,德國早期的現有確診人數甚至高于同時期的法國和英國,這說明早期德國的傳染率高于這兩個國家。然而正是由于德國很快就達到了疫情峰值,其拐點周期要遠小于這4個國家,結果德國的累計確診人數也遠遠少于這些國家(可參見圖2中德國的位置)。

在圖1中,中國數據的位置是在對角線上的。也就是說,按照國際數據的統計規律,中國的拐點周期與累計確診人數是完全相匹配的,并且也十分明晰地反映中國抗疫斗爭的特點以及抗疫策略的成功之處。事實上,中國恰恰是因為及時采取了武漢封城的措施,而與此同時全國各地在積極防控疫情的過程中全力馳援武漢,才有效地縮短了各地區到達疫情拐點的周期,極大地壓低了疫情峰值和總的累計確診人數。

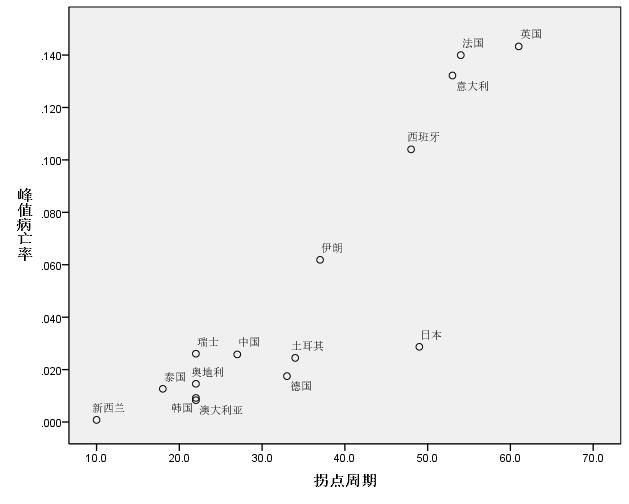

病亡率與拐點周期之間的關系

在COVID-19的抗疫過程中,各國的病亡率差異極大,而對其影響因素的研究也是一個令人關注的問題。面對類似COVID-19這樣烈性傳染病,簡單去比較相關國家的醫療資源條件,是很難解釋其死亡率狀況的。

為了探索這個問題,本文進一步分析了拐點周期與病亡率的相關關系。在圖4中可以看出,一個國家在峰值時刻的病亡率是與拐點周期強相關的,其Pearson相關系數為0.881。這其中,還是日本的情況比較例外,其峰值周期很長,但病亡率卻非常低,這與其保持了很低的累計確診人數是直接相關的。而在圖3中,如果刪除日本的數據,則峰值周期與病亡率的Pearson相關系數可以高達0.95。這也表明:一個國家到達疫情拐點所需要的周期越長,往往疫情的峰值就會越高,醫療機構超負荷的艱難時刻就會越持久,而為此所付出生命代價也會越大。從數據中也可以看到,在歐洲國家中,由于德國、瑞士、奧地利等國的拐點周期明顯較小,因此其病亡率均顯著小于英、法等國。

在圖3中,中國的數據依然是處在對角線上,完全符合各國抗疫成效的統計規律。結合圖2就不難理解:與英、法、意等國相比,正是由于中國的防控策略及時有效,其拐點周期比較短,所以在峰值期間的累計確診人數就比較少,因而病亡率也相對較低。而且仔細觀察圖3還可以看出,德國的拐點周期比中國稍微長一些,但是其病亡率卻略低于中國。換句話說,在拐點周期長短類似的情況下,中國統計報道的病亡率其實是略微偏高的。

圖3:拐點周期與峰值時期病亡率的相關性

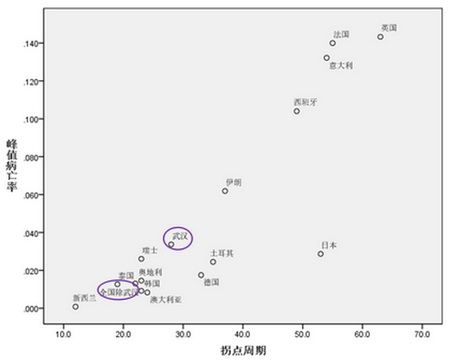

如果進一步把中國大陸的數據分成“武漢”和“中國(除武漢)”,那么拐點周期與病亡率之間的相關關系就會更強。在圖3中,刪除日本的數據之后,Pearson相關系數高達0.957。從圖4中還可以看出,中國大陸(除武漢)地區的峰值周期很短,而且病亡率也很低;而武漢的峰值周期較長,其病亡率水平也明顯較高。

圖4:峰值周期與病亡率的相關性

研究結論

研究結論表明:各個國家的累計確診人數和病亡率,與其達到疫情拐點所需要的時間是強相關的。舉例而言,在本文選取的15個已經達到疫情拐點的國家中,意大利、法國、西班牙等國由于防控策略不當,嚴重拖延了到達拐點的時間,從而造成很高的疫情峰值和過度超載的醫療負荷。因而,即便它們現有的醫療資源十分優越,但是也沒能避免醫療系統被擊穿,從而造成嚴重的病亡狀況。與之形成鮮明對照的是,同是歐洲的德國、瑞士、奧地利等國,卻由于較早實現了疫情形勢的轉折,從而明顯降低了累計確診人數和病亡人數。此外,新西蘭、澳大利亞、韓國等國由于達到拐點的周期最短,其疫情峰值最低,因而病亡率的水平也是最低的。

由此可見:此次COVID-19疫情的防控效果主要與各國防控策略的有效性是極其相關的,具體反映在統計指標上,就是該國疫情達到拐點所需要的時間(簡稱:拐點周期)。也就是說,一個國家如果能將拐點周期控制得越短,其累計確診人數和病亡人數就會越少,而且其病亡率也會越小。上述統計分析結論客觀反映了COVID-19疫情防控過程的一般規律。

而在本文的總體分析過程中,中國數據完全與國際統計數據規律相吻合,證實了中國數據的合理性。特別是把中國的數據分成“武漢”和中國大陸(除武漢)”兩個部分,可以更加清晰地反映中國抗疫斗爭的特點以及抗疫策略的成功之處。事實上,中國恰恰是因為及時采取了武漢封城的措施,快速斬斷了疫情傳播途徑;而與此同時,全國各地在啟動一級響應抗擊疫情的過程中全力馳援武漢,從而有效縮短了各地區到達疫情拐點的周期,極大地壓低了疫情峰值,并且最終有效控制了整體的病亡率。而本文統計分析的結論,也有力地駁斥了某些西方國家對中國數據的臆想猜疑是缺乏科學依據的。

(王惠文系北京航空航天大學學術委員會副主任、經管學院學術委員會主任,民建北京市第八屆、九屆委員會副主委)

責任編輯:劉海梅

京公網安備11010202010024號

京公網安備11010202010024號